« Exposé·es » au Palais de Tokyo ou comment l'art a été… et est toujours percuté par l'épidémie de VIH/sida

Avec « Exposé·es », le Palais de Tokyo propose une exposition exigeante sur ce que le sida a fait aux artistes dans une profusion d'œuvres souvent émouvantes, parfois vibrantes. Komitid a pu la visiter avec François Piron, son commissaire et Elisabeth Lebovici, sa conseillère scientifique.

A l’entrée du Palais de Tokyo, au dessus de cet escalier monumental qui caractérise ce bâtiment, la banderole de Gregg Bordowitz, « La crise du sida ne fait que commencer ». Le ton est donné. « Exposé·es », la magistrale exposition du Palais de Tokyo consacré aux artistes confronté·es et affecté·es par l’épidémie de VIH/sida, nous prévient tout de suite. Il ne s’agit pas d’une vision historique et figée sur « ce que le sida a fait au monde de l’art ».

Très fortement inspirée du livre d’Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m’a fait, qui explorait les liens entre l’art et l’activisme à la fin du 20e siècle, « Exposé·es », veut, comme l’explique le commissaire François Piron, « recoudre ensemble les fragments subjectifs de l’histoire de l’épidémie la plus meurtrière depuis le siècle dernier : des faits, des œuvres, des idées et des émotions qui lient le matériel à l’immatériel. »

Cette exposition est exigeante, elle convoque de multiples émotions, un peu de tristesse aussi. Elle propose une profusion d’œuvres dans toutes les disciplines dans un parcours sinueux, avec des ruptures parfois fortes entre les espaces. S’en dégage un patchwork de sensations et d’impressions dont on ne sort pas indemne.

Pour Komitid, François Piron et Elisabeth Lebovici (conseillée scientifique sur l’exposition) ont accepté de nous faire faire un tour des nombreux espaces consacrés à cet évènement, et nous les en remercions. Élisabeth nous a aussi accordé une interview pour cet article.

En haut des marches du Palais de Tokyo, où je retrouve François Piron et Elisabeth Lebovici, on peut lire sur les baies vitrées du bâtiment les mots de Fierce Pussy, ce collectif d’activistes féministes lesbiennes fondé en 1991 à New York, qui décrivent les gestes quotidiens que feraient nos ami·es s’ils n’étaient pas morts du sida.

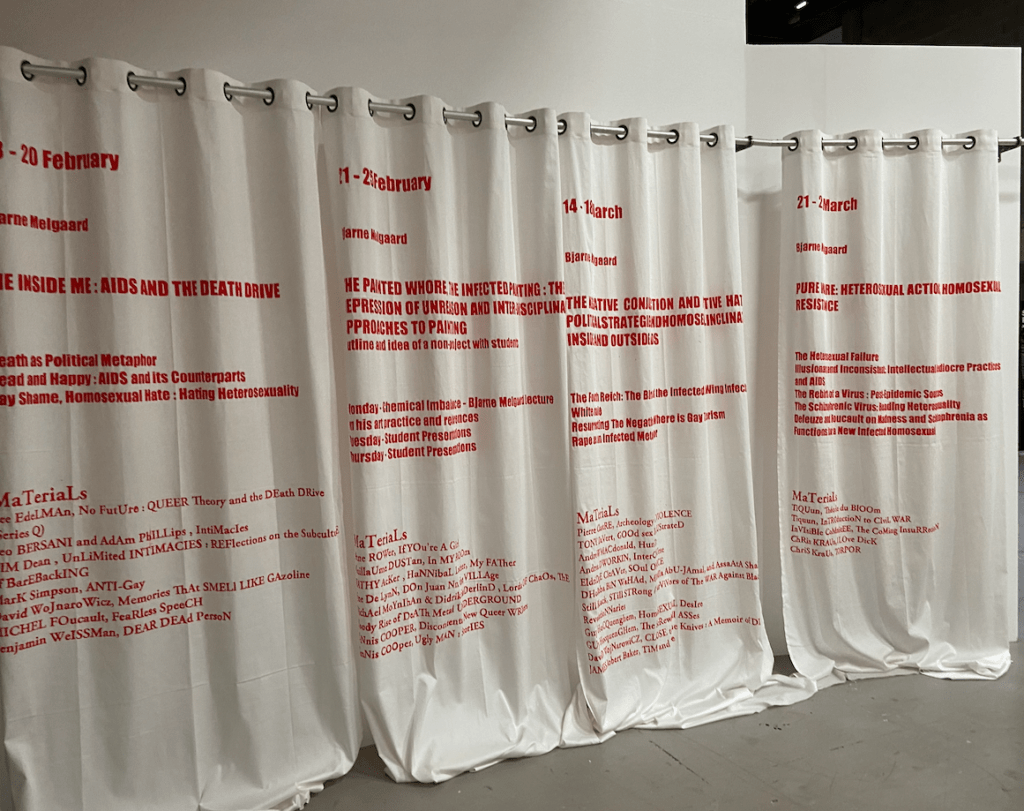

Pour François Piron, « on essaie d’être au présent, ce n’est pas un sujet au passé. ». Dans l’immense rotonde, au niveau inférieur, François Piron explique que l’œuvre de Lili Reynaud-Dewar, des citations sur d’immenses tentures, est la reprise d’un séminaire sur la transmission. En fond sonore, une sorte de chorale qui reprend les mots de l’écrivain Guillaume Dustan et de l’activiste Didier Lestrade respectivement pro et anti bareback à la fin des années 90, pour ne pas oublier que l’histoire de l’épidémie est aussi faite de conflits.

On est d’emblée comme au centre d’une scène, entouré de ces vastes tentures, plongé dans le bain avec une scénographie spectaculaire. Ces grandes traces rouges, comment ne pas y voir les militants d’Act Up quand ils jetaient du faux sang sur les murs des ministères ?

Une vue de l’installation de Lili Reynaud-Dewar pour « Exposé·es » au Palais de Tokyo – C. Martet

Dans cette exposition, il y a aussi beaucoup de mots : sur les murs, dans les œuvres. Dans cette épidémie, les mots ont une telle importance. Pour nommer, pour comprendre, parfois pour blâmer, pour discriminer. C’est ce qu’on découvre avec un immense intérêt dans l’œuvre peinte de Derek Jarman, plus connu pour ses films. Alors qu’il est atteint par le VIH et malade, il récupère des rebuts sur la plage, près de là où il s’est installé, et les colle sur des toiles sombres. Pour un autre tableau, Jarman colle sur une toile des pages de tabloïds avec des titres racoleurs, homophobes. Il repeint par dessus et les lacère rageusement. C’est une double violence : violence des mots des tabloïds, violences de ses mots (HELP).

L’œuvre sensible de Pascal Lièvre côtoie dans une autre salle les œuvres du Bambanani Women’s Group, un collectif fondé en 2002 en Afrique du Sud et qui a développé la pratique de cartes corporelles (Body Maps).

Comme lors de l’exposition du Mucem (« L’épidémie n’est pas finie »), on retrouve ici le travail de Lionel Soukaz et Stéphane Gérard, sous forme de beaux films de montage, tirés du Journal Annales de Soukaz, entamé en 1991 et comportant plus de 2000 heures de bandes tournées.

Sensations

Les sensations, on les ressent très directement face à certaines œuvres, comme cette porte de Benoit Piéron, avec un rai de lumière changeant et des bruits diffus. Cette porte, c’est celle d’une chambre d’hôpital et comme l’explique Elisabeth, « c’est un peu la vie fantasmatique des malades. »

L’artiste américaine Zoe Leonard est aussi une présence forte tout au long du parcours. Elle qui affiche sur les murs du Palais de Tokyo des photos de vulve, reprise de son travail entamé il y a 20 ans à La Documenta et qui interrogeait la place des femmes dans l’histoire de l’art. Une manière aussi de souligner l’importance de la place des femmes et en particulier des femmes lesbiennes dans les combats contre le sida depuis les années 80.

Vibrante

Une autre salle accroche le regard, parce qu’elle est vibrante. On y découvre notamment le travail conjoint de deux anciens militants d’Act Up-Paris, Régis Samba Kounzi et Julien Devemy (photo de couverture). Ce dernier utilise de grands formats de tissus colorés (reprenant le principe du patchwork) sur lesquels il reproduit des photos, avec du Vénilia (un revêtement autocollant, qui était utilisé par Act Up-Paris pour ses banderoles). Régis, lui, poursuit son travail photographique sur les articulations entre les questions de l’homosexualité et du sida, notamment en Afrique.

Au fil de la déambulation des œuvres d’artistes plus connus sont présentés : David Wojnarowicz, Nan Goldin, Hervé Guibert, Barbara Hammer, Michel Journiac.

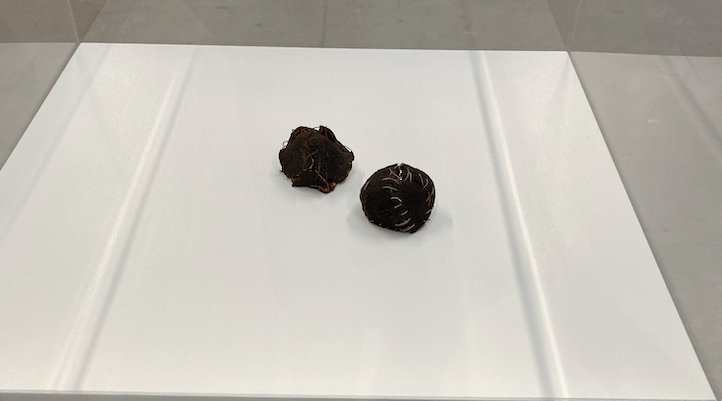

Certaines œuvres nous ont particulièrement ému. J’en citerai une, d’apparence bien modeste : l’installation Strange Fruit, de Zoe Leonard. Une référence à la chanson de Billie Holliday. Qu’est-ce qu’elle nous raconte ? Ce qu’on fait quand on est à l’hôpital au chevet de ses amis et que le temps est long : on mange des fruits par exemple. Zoe a cousu l’écorce de deux oranges avec du fil, en hommage à ses amis décédés. Elle a demandé à ce qu’elles ne soient pas restaurées. Double action du temps de l’attente et du temps depuis. Pour dire que les fantômes sont avec nous, dans cette expo, qu’ils nous accompagnent et nous donnent encore des raisons de lutter, de créer, de vivre.

« Strange Fruit », de Zoe Leonard, au Palais de Tokyo – C. Martet

Komitid : La photographe Nan Goldin a écrit que la photographie n’a pas empêché ses amis de mourir. A quoi sert l’art dans une épidémie ?

Elisabeth Lebovici : L’art sert sur plusieurs registres. Pendant de nombreuses années, avant internet, avant cette possibilité de contourner les médias officiels, l’art servait à informer, ça servait à prendre conscience, ça servait à visibiliser. Je pense que ça sert toujours à visibiliser ou à invisibiliser d’ailleurs. Ce que cette exposition montre aussi, c’est que l’art je ne sais pas si ça sert mais ça produit et ça provoque des émotions, des affects. C’est ce qui domine dans cette exposition. Cette idée que l’art fait faire des choses. L’épidémie de sida a fait faire des choses à des artistes ou à des gens qui ont utilisé les moyens visuels, sonores, littéraires pour s’exprimer. Les émotions sont quelque chose qui ne peut pas être oubliée quand on fait l’histoire. On ne fait pas simplement l’histoire des faits ou des luttes. On fait aussi l’histoire des colères, des rires, des pleurs et de toute cette palette d’affects et d’émotions qui nous saisit dans nos vies. Un jour tu fais une rencontre avec une œuvre et ça débloque quelque chose. Cela te permet d’assumer qui tu es ou comment tu es ou ce que tu fais. Il y a une question, tu ne vois pas de solution et subitement, la rencontre avec une œuvre et le problème ne se pose plus de la même façon. Tout d’un coup, cette espèce de verrou va sauter.

« On a voulu montrer des choses qui même si elles appartiennent au passé, sont rendues présentes »

Pourquoi cela vous semblait important de mélanger des œuvres d’artistes morts ainsi que des oeuvres anciennes avec des travaux actuels, dont des commandes ?

François Piron te dirait qu’on ne peut pas faire deux choses à la fois. On ne peut pas produire des œuvres et en même temps remplir des feuilles de prêt et demander des œuvres avec des frais énormes. On a voulu montrer des choses qui même si elles appartiennent au passé, sont rendues présentes. Zoe Leonard fait une oeuvre en 1992 à la Documenta de Kassel, ce qu’elle montre ici, ce sont les archives de cette intervention mais elle réactualise la pièce dans d’autres conditions, un tout autre contexte. Toutes les pièces du passé, comme celle de Félix Gonzales-Torres sont rendues vivantes et l’art nous autorise cela. Nous ne voulions pas figer, fixer dans une commémoration, dans une nostalgie.

Y a-t-il des œuvres qui t’ont marquée ?

J’ai pu découvrir des pièces que je ne connaissais pas. L’intervention du parquet de Philippe Thomas m’a bouleversé. Mais aussi les travaux de ce collectif sud-africain Bambanani Women’s Group, ces femmes qui se réapproprient leurs corps, leurs images. Se réapproprier son histoire en se dessinant, par ses contours. C’est à la fois un commentaire sur toute l’histoire du dessin et de la peinture puisque l’origine du dessin, c’est cette femme qui trace les contours de son amant en partance. Et là, tout d’un coup le corps, il revient.

Ce qui me frappe, dans cette exposition, c’est de voir les juxtapositions. Les peintures de Derek Jarman avec la photographie de Zoe Leonard, les chaises vides avec quelques vêtements de George Toni Stoll. Pour moi, c’est cela qui est créé. Comment les œuvres s’enchaînent les unes aux autres, ou pas, se chevauchent les unes aux autres.

Installation de Georges Tony Stoll pour « Exposé·es » au Palais de Tokyo – C. Martet

Mais peut-on vraiment donner un sens ?

Privilégier une œuvre, comme tu me le demandais à l’instant, ça voudrait dire lui donner plus de sens qu’aux autres. Or, on le sait très bien, ça n’a aucun sens. Gregg Bordowitz avait écrit quelque chose de très fort sur General Idea, ce trouple canadien qui à partir de 1987 n’utilise plus que le mot AIDS. Greg raconte comment ça avait énervé Act Up au dernier degré, de voir le remplacement du LOVE par AIDS, ne comprenant pas ce que cela voulait dire. Gregg s’est aperçu que plus on répète, plus on ressasse l’acronyme, et plus ça ne veut plus rien dire. Ca vide de sens. C’est pour cela que j’adore un poète comme Mallarmé, qui était un anarchiste. C’est en vidant le mot de son sens qu’on créé l’anarchie.

Qu’une institution comme le Palais de Tokyo prolonge ton travail et ton livre, tu peux en être très fière…

Je voulais modestement revenir sur le fait que ça avait changé ma façon d’écrire, ma pratique, ma façon de penser, de me situer. C’est vraiment la lutte contre le sida et Act Up qui m’a fait me situer. C’est l’activisme qui, aujourd’hui encore, permet à beaucoup de personnes d’adopter un discours situé.

« Je trouve très important de montrer comment les lesbiennes ont été touchées par l’épidémie »

Depuis que l’exposition est ouverte, as-tu vu des réactions, des choses dont tu aimerais parler ?

Je suis très émue et frappée par le nombre ! Mais aussi la palette d’âges du public qui vient ici. On voit bien sûr le public des expos, mais aussi bien d’autres, mais aussi beaucoup d’enfants. Le Palais de Tokyo est un lieu artistique mais ce n’est pas le même public que dans les galeries, dans les musées ou les fondations.

Cette exposition est inspirée par ton livre, « Ce que le sida m’a fait », le livre d’une femme lesbienne, ce qui me semble important dans la mesure où les femmes, en particulier lesbiennes ont pu être invisibilisées dans l’épidémie, dans le combat militant…

J’en suis très fière. Il y a d’ailleurs dans le catalogue un texte de Clémence Allezard qui prolonge son travail publié dans La Déferlante. Je trouve très important de montrer comment les lesbiennes ont été touchées par l’épidémie. Catherine Gonnard m’a envoyé hier un numéro de Lesbia de 1987 entièrement consacré au sida. Il suffit d’aller regarder un peu. Il y a toutes ces couches d’invisibilisation qu’il a été important de dénoncer d’abord au sein des associations. L’exposition ressemble d’ailleurs beaucoup plus à mon livre que je ne pensais. Même si les chapitres ne sont pas respectés ou les références ne sont pas les mêmes, ça y ressemble. On était en conversation avec François avant que l’expo ouvre et je pensais que ce qu’il avait fait, c’était d’oublier complètement mon livre. Mais il a retenu la non méthode, la prolifération folle d’affinités, des choses qui me faisaient penser à d’autres et ainsi de suite. Ce télescopage assez jouissif. Foutraque, bordélique.