Le Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg vit « Aux temps du sida »

Après une exposition qui lui était consacrée à Marseille en 2021 puis à Paris début 2023, l'histoire de l'épidémie de VIH/sida s'invite au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg avec une approche très différente. Nous en parlons avec Estelle Pietrzyk, la commissaire d'« Aux temps du sida ».

Les expos sur le VIH/sida se suivent… mais ne se ressemblent pas. A Marseille, l’expo intitulée « VIH/sida, l’épidémie n’est pas finie » faisait la part belle aux expressions du mouvement activiste contre le sida et aux archives communautaires (dont le magnifique film de Lionel Soukaz et Stéphane Gérard).

A Paris, « Exposés » au Palais de Tokyo proposait un parcours sensible, pointu et souvent très émouvant sur la création contemporaine et le sida.

Avec l’exposition « Aux temps du sida – Œuvres, récits et entrelacs », qui s’ouvre aujourd’hui, le Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) a voulu redonner aux artistes toute leur place. Mais pas seulement. Paul Lang, le Directeur des Musées de la Ville de Strasbourg, a déclaré, lors de la présentation de l’expo à la presse : « L’apport des associations a été capital. »

Pour Estelle Pietrzyk, commissaire de l’exposition « Aux temps du sida », « l’œuvre d’art est un cadeau qu’on reçoit ». Pour marquer l’originalité de la démarche, aucune des œuvres présentées à Strasbourg ne l’avait été précédemment à Marseille ou Paris. En revanche, on retrouve la plupart des nombreux artistes qui jalonnent l’histoire de la création au temps du sida, essentiellement des personnalités nord-américaines et françaises : Hervé Guibert, Robyn Orlin, Nan Goldin, Guillaume Dustan, Andres Serrano ou encore David Wojnarowicz

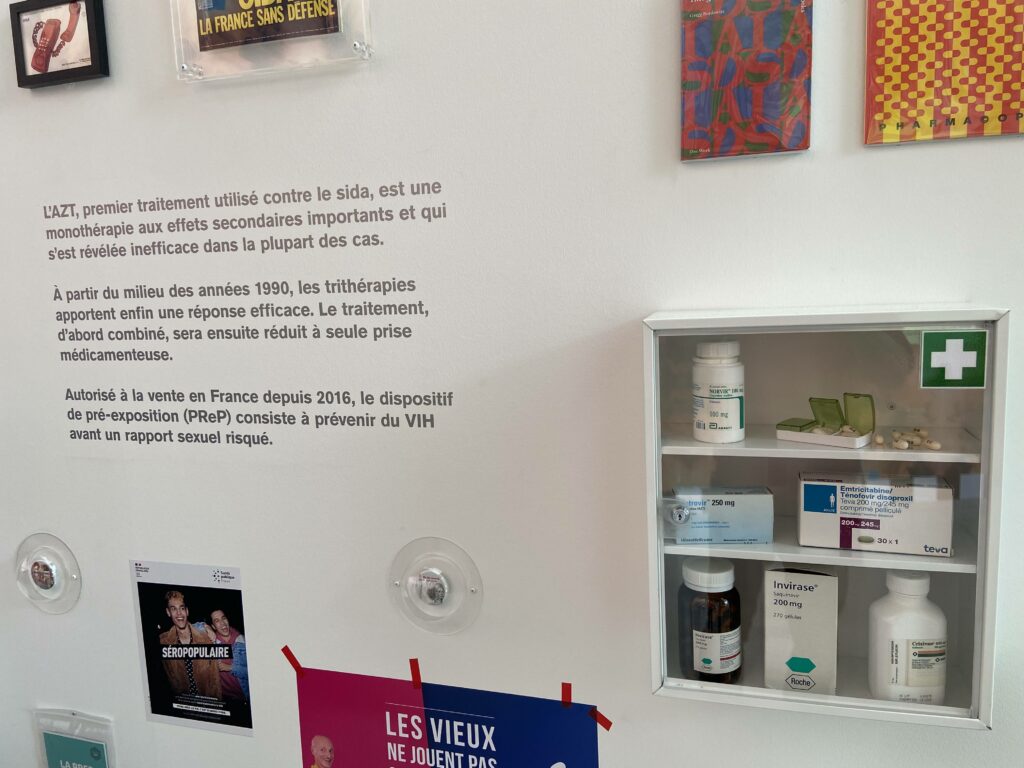

On débute le parcours par le « Couloir du temps », un mur immense rempli de messages, d’objets militants, de livres, pour retracer les quarante ans de la lutte contre le sida : un sifflet, une pancarte de manif d’Act Up, des affiches, des badges…

Le « Couloir du temps » (vue partielle) dans l’expo « Aux temps du sida » au MAMCS – Christophe Martet pour Komitid

Le parcours est composé de dix parties (dont « Je sors ce soir », « Ceci est mon sang », « Danser = vivre »…), dans une scénographie inventive signée de l’agence Roll. Il y a plusieurs ruptures d’ambiance et de dimensions dans les salles du musée et il faut parfois pousser des portes. Comme celle de My Beautiful Closet, conçu par Jean-Michel Othoniel et où sont exposées des œuvres présentées comme « sensibles » mais qui sont d’intérêt public, comme un clip de prévention explicite d’Act Up-Paris réalisé par Philippe Gautier en 1994.

Cette alternance sollicite le/la visiteur·euse constamment. Plus lumineuse, plus colorée, cette exposition pourra peut-être paraître trop “pop” pour celles et ceux qui ont la mémoire – et le vécu – des années sombres de l’épidémie. On pourra au contraire y voir la volonté d’inscrire cette exposition au présent, dans une évolution heureusement positive pour les malades. Du moins pour celles et ceux qui ont la chance de vivre dans des pays où les traitements restent accessibles.

Cette dimension actuelle de l’épidémie fait d’ailleurs partie intégrante de l’exposition puisqu’au delà du parcours, dans un espace accessible sans billet, les associations vont investir pendant quatre mois « La Permanence », où se dérouleront des débats, des interventions, des lectures, etc sur des thèmes comme vieillir avec le VIH, la prévention aujourd’hui.

« Aux temps du sida », qui a dû être reportée à deux reprises, s’ouvre sur cette phrase signée de l’artiste et activiste David Wojnarowicz : « A tous les gars et les filles passés et à venir qui donnent au chaos du sens et de la joie ». Une citation choisie par Estelle Pietrzyk, que nous avons interviewée mardi 4 octobre, à l’issue de la visite de presse.

Komitid : Je vous ai senti assez émue pendant la présentation de l’exposition à la presse. Est-ce que je me trompe ?

Estelle Pietrzyk : C’est vrai j’étais émue, parce que c’est l’aboutissement d’un travail sur une exposition pas ordinaire. Il y a des moments de l’exposition où je me laisse emportée. C’est peut être lié à la thématique mais c’est surtout liée à la beauté des œuvres. Oui, il ya quelques moments où je me laisse prendre et c’est ça que j’aimerais voir partagé en disant : “est-ce que le public va rentrer aussi là dedans ?”.

L’exposition « Aux temps du sida » ouvre après celle du Mucem à Marseille fin 2021 et celle du Palais de Tokyo à Paris. On va forcément les comparer…

Effectivement, on n’est pas dans les mêmes moyens. Le récit du Palais de Tokyo est un récit porté à la première personne, avec l’ouvrage d’Elisabeth Lebovici [Ce que le sida m’a fait, ndlr]. Le je passe au nous mais en fait c’est une voix personnelle qui est d’abord énoncée. L’exposition du Mucem était vraiment axée sur le collectif, la mémoire et comment on transmet l’objet, l’archive à travers le temps. Dans « Aux temps du sida », il y a beaucoup d’œuvres, il y a beaucoup d’artistes qui parlent aux artistes ou qui parlent au public. La voix du commissaire, de l’historienne que je suis, se met en retrait au profit de ce que l’artiste peut exprimer lui-même ou elle-même parce que ça me semble plus intéressant et surtout le plus juste.

« Je voulais que ce soit une exposition d’aujourd’hui, c’est à dire qu’on parle d’histoire mais aussi de notre temps. »

Quand vous prépariez cette exposition, vous étiez sensible aux autres approches de ces deux précédentes expositions ?

A Strasbourg, on est dans un musée d’art moderne et contemporain, c’est notre vocation. Le lieu va dicter des choses : nous ne sommes pas un centre d’art ni un musée des civilisations. Donc nécessairement la présence de l’œuvre est prégnante. On a envie qu’elle respire totalement, qu’elle soit ouverte à toutes les lectures. Il y a cela qui nous distingue, mais aussi une volonté d’être très fortement inclusif. Je voulais que ce soit une exposition d’aujourd’hui, c’est à dire qu’on parle d’histoire mais aussi de notre temps. Tout visiteur ou visiteuse quel que soit son histoire personnelle, ses connaissances, doit se sentir conviée, bienvenue. Comment capter l’attention des gens comment on la maintient, comment on la relance font partie des questions qu’on se pose tout le temps. Dans cette exposition, on le fait en imaginant des ambiances assez différenciées – une boite de nuit, un cinéma, un placard… Il ya beaucoup de courbes dans la scénographie. Après une courbe, on ne s’attend pas forcément à trouver ça de l’autre côté et on a cette surprise-là.

Dans le « Couloir du temps », qui ouvre l’exposition, de nombreux objets sont mis sous cloche ou sous blister. Pourquoi ?

C’est d’abord assez pragmatique. C’est l’exigence du prêteur. Ces objets qui sont rentrés dans des collections publiques requièrent une protection particulière. Je voulais qu’on les voie, je ne voulais pas les mettre dans une vitrine traditionnelle, trop muséale. On a essayé de travailler cette idée de protection peut-être plus que de mise à distance, qu’on retrouve à plusieurs reprises mais parfois de façon totalement gratuite. C’était une façon de les protéger mais pas du regard.

Ce qui m’a impressionné et que j’ai trouvé très réussi, c’est aussi une alternance entre des espaces denses d’œuvres et d’autres presque vides…

Il y a du relief et des accords différents qui viennent se plaquer. Quand on parle du sida, on parle de la perte, on parle exactement de la part manquante. Le « Couloir du temps » il est chargé en effet il est peut-être bavard aussi mais après on a toute la latitude de se dire jusqu’où on a envie d’aller. Il y a peut-être le souhait d’approfondir. Ce qui est pour moi gagné, c’est quand les visiteurs sortent de l’exposition et se disent : “mais qui est ce Wojnarowicz ou alors mais qui est cette Kiki Smith, qu’est-ce qu’elle a fait”. On est saturé d’images en permanence. Donc, ce qui va être fort, c’est parfois le mot, parfois l’image ou le commentaire. C’est intéressant d’essayer de se poser cette question-là en différents points de l’exposition. Les œuvres d’Andres Serrano, ça projette un message très ostentatoire, très direct. Et puis, il y a des choses qui vont être beaucoup plus en filigrane. Les gens qui restent un petit peu de temps dans la pièce de Dominique Gonzalez-Foerster vont entendre qu’en fait les radios réveil émettent à basse fréquence. Le SILENCE = DEATH prend aussi une place énorme parce que ça ne peut pas être accessoire. En concertation avec son concepteur Abraham Filkenstein, on a décidé d’en faire un pan entier de mur qui arrête le regard. On ne peut pas ne pas le voir et on ne peut pas le contourner.

Vue d’une salle de l’exposition « Aux temps du sida » avec les rideaux de Jean-Luc Verna et le logo SILENCE = MORT conçu par Avram Finkelstein – Christophe Martet pour Komitid

Je me serais attendu peut-être à voir plus d’œuvres européennes et en particulier allemandes, vu la place de Strasbourg en Europe…

J’ai creusé un peu cette affaire. En Allemagne, très rapidement il y a eu des campagnes organisées de politiques publiques pour dire comment ne pas se contaminer, comment se faire dépister, etc. Il a fallu beaucoup plus de temps en France. On n’a qu’un fleuve qui nous sépare mais l’attitude n’est pas du tout la même. Il n’y a donc pas eu ces mêmes histoires des luttes. Il y en a eu évidemment en Allemagne, mais pas dans les mêmes formes. L’histoire locale, elle, est racontée par quelques grands témoins dans le catalogue. Il y a notamment un entretien avec Daniel Fromm [cofondateur et président d’Act Up-Alsace, ndlr]. Il nous raconte ce qui s’est passé parce qu’on a un peu oublié qu’il y a eu des devantures de pharmacie qui ont été ensanglantées ou que la cathédrale de Strasbourg a été envahie par les activistes.

Ce que j’ai trouvé aussi très intéressant, c’est cet espace ouvert nommé La Permanence et qui va permettre des interventions des associations. Pourquoi ce choix ?

En effet, il y aura beaucoup de moments durant ces quatre mois, avec les associations locales mais pas que. Le MAMCS s’inscrit dans un quartier, avec des associations qui travaillent sur les questions de toxicomanie, sur la défense des droits des femmes, sur les travailleurs du sexe. Ce sont nos voisins. On a fait plusieurs réunions et des ateliers pour échanger sur ce qu’on pourrait faire ensemble. Le mot d’ordre c’était : on fait une exposition qui va durer quatre mois, vous vous travaillez toute l’année là-dessus. On va parler du sujet VIH mais aussi de vivre avec, de vieillir avec, de comment faire un dépistage. C’est autant de choses que vous faites et que vous pouvez raconter. Je ne me substitue pas à des gens dont c’est le métier ou l’engagement associatif. C’est donc pour ça que ces associations sont invitées dans un espace qui est accessible sans ticket et la surprise, c’était de voir que ça a super bien pris. On va voir comment ça se concrétise parce que pour nous c’est expérimental, on n’a jamais fait ça ! Ça nous rappelle peut-être aussi qu’on n’est pas en dehors de la société on est dedans. Dire qu’on a parlé des musées entre autres comme des activités non essentielles…

Pascal Lièvre, « Variations of Love » , 2022 – Christophe Martet pour Komitid

Qu’est ce que vous aimeriez que les gens retiennent de cette exposition ?

C’est une question personnelle. Il y a peut-être des gens qui vont être choqués, d’autres emballés, irrités. En fait le pire serait que ça ne provoque rien. Il faudra forcément que ça sollicite quelque chose. J’aimerais que les gens en parlent en disant : “viens je te montre un truc parce que tu vas pas le croire ce qu’ils ont fait là au musée”. J’aimerais aussi dire merci à toutes et à tous. On n’a fait pas ça seul et il y a eu une très forte implication de tous les contributeurs et micro contributeurs.